ALEJANDRO TORRÚS Madrid 13/01/2013

Retrato de Pilar Primo de Rivera incluido en la exposición ‘Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad’

Rapadas al cero para censurar su

‘libertinaje’ y purgadas con aceite de ricino para depurar su “alma

tóxica”, miles de mujeres fueron exhibidas por las calles y plazas del

país durante los años de guerra civil y posguerra. El castigo del

franquismo sobre las mujeres fue doble. Por “rojas” y por “liberadas”. La

dictadura exigió a las mujeres un exceso de virtud que encarnara un

modelo de decencia y castidad que limpiara la degradación moral

republicana.

Es imposible determinar el número de

mujeres represaliadas a lo largo de la dictadura. Historiadores como

Fernando Obregón han documentado la muerte de 116 mujeres en Cantabria

desde 1937, cuando la provincia fue tomada por Franco. En Burgos, casi 500 mujeres murieron en la cárcel a manos de los franquistas y en la cárcel de Ventas (Madrid) está documentada la presencia de más de 5.000 reclusas republicanas, a pesar de que su capacidad sólo era para 450 personas.

Sus historias fueron silenciadas durante años por la ideología oficial del régimen. Sobre ellas recayó la responsabilidad de “regenerar la patria”.

Catalogadas como individuas de dudosa moral, su acceso a la ciudadanía

fue castigado ejemplarmente durante la dictadura a través de cárcel,

violencia, exilio, silencio o uniformidad.

“La forma de castigar al hombre era el

exterminio. Se fusilaba a gran parte de los hombres de una población,

por ejemplo. Con la mujer se buscaron castigos más ejemplares. En lugar

de ir a por todas, se castigaban a unas pocas de manera pública. La exposición pública del rapado o del ricino marcaba a las mujeres por vida. Un método devastador y efectivo”, explica Raquel Osborne, doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

Sobre ellas recayó la responsabilidad de “regenerar la patria”

Con el objetivo de recuperar una parte

fundamental de la memoria de España y de cubrir la historia de género de

las mujeres en el período del franquismo, el Ateneo de Madrid acoge

hasta el 10 de febrero la exposición Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad (1930-1980).

Una exposición realizada bajo el prisma de la memoria y que recoge

diferentes elementos como fotografías, vídeos, cuadernos de escuela o

vestidos que muestran la represión física y psicológica de la mujer, muchas veces invisibilizada al hablar de la represión fascista.

“La disciplina histórica, una disciplina

bastante patriarcal, hecha por hombres y durante mucho tiempo para

hombres, tiene unos elementos de construcción metodológicas que han

invisibilizado todo el trabajo o la existencia de las mujeres. En toda la resistencia antifranquista las mujeres tuvieron un amplio activismo de base,

pero ese activismo no implicaba hacer de espía en Francia o exiliarse.

Eran las hermanas, mujeres o parejas de los actores”, explica a Público

la investigadora María Rosón, comisaria de la exposición junto a Raquel

Osborne.

Pilar, la hermana del ausente

La represión de la mujer, no obstante, no

se limita a la cruda posguerra. Sobre ellas se pretendió cimentar el

nuevo régimen nacional católico de Franco. Monjas y falangistas de la

sección Femenina trataron de domesticar a las mujeres para ajustarlas al

modelo de madres y esposas sacrificadas. Los tres ejes sobre los que se

cimentaron su educación resumen el papel que el régimen tenía planeado

para ellas: “formación del espíritu nacional, labores y gimnasia”.

“Las mujeres pueden considerarse como los

ejes de la dictadura de Franco. A pesar de ser una dictadura

paternalista recae un peso enorme en esa idea de mujer como madre, mujer

sana y buena esposa. La mujer debía ser una especie ‘superwoman’ capaz

de hacerlo todo: cuidar a los hijos, atender al marido, llevar la casa,

ser buena cristiana y conocer la doctrina franquista”, analiza la

investigadora María Rosón.

Para crear esta mujer “dócil y casta” al

servicio del varón y de la patria, la Sección Femenina de Falange,

dirigida por Pilar Primo de Rivera hasta su fin en 1977, recibió el

encargo oficial de formar a las mujeres españolas en todos los campos de

actuación convirtiéndose en la única organización institucional

dedicada a las mujeres durante la dictadura.

“Las mujeres podían considerarse como los ejes de la dictadura de Franco”

“La Sección Femenina de Falange estuvo

dirigido todo el tiempo por Pilar Primo de Rivera, la conocida como la

hermana del ausente [José Antonio]. Los mandos de esta organización

estaban copados por una comunidad de mujeres independientes, solteras y sin hijos.

Aquí radica su principal contradición, de la que se hace eco la cultura

visual presentada y que tiene que ver con el mando, la acción y la

masculinidad, muy alejada de los valores tradicionales que promulgaban”,

explica Raquel Osborne.

El cuerpo femenino, un bien público

La liberación y el acceso de la mujer a

la ciudadanía que se vivió en el mundo occidental en el período de

entreguerras, en España tuvo su reflejo durante el período de la II

República. Es en este breve lapso de tiempo cuando la mujer consigue

acceder a derechos inalienables como laeducación, el trabajo, el voto o el divorcio.

La mujer ideal del franquismo, según

asevera la catedrática Osborne, se construye en oposición a esta mujer

moderna, ciudadana y republicana. “El pecado está siempre presente en la mujer franquista. Su actitud debe regirse por la moral católica más intransigente”, explica.

Fruto de esta mentalidad, el cuerpo de la mujer se convierte, si es que no lo era ya, en un objeto público del Estado.

El régimen franquista trata de llegar a los lugares más íntimos de la

vida de las mujeres como la sexualidad, las relaciones matrimoniales o

hasta el corte de pelo. “El fascismo consigue inmiscuirse en todos esos

espacios de la privacidad de las personas”, añade María Rosón, que

asevera que sobre la mujer se instaló el triángulo represor de pecado,

enfermedad y femineidad.

Las expresiones de esta mentalidad ultra

del pensamiento católico llegan hasta la actualidad, tal y como afirma

Rosón. 37 años después de la muerte de Franco, el Estado continúa

intercediendo en la libertad sexual de la mujer y las decisiones sobre su cuerpo.

“Hay ciertas políticas en la actualidad que recuerdan a otros tiempos. La

idea del control sobre el cuerpo de la mujer está presente en temas

como el aborto y la ley del ministro Gallardón. No obstante, el control

formal y moral sobre la mujer sigue estando presente en nuestra sociedad

y se percibe en lugares tan comunes como las redes sociales”, analiza

Rosón, quien considera que los ejercicios de memoria histórica que

plantea la exposición son fundamentales para destapar “la represión” y

“recuperar la memoria” de una parte del pasado que fue silenciado.

“Para ver que nuestro pasado está muy

presente en la mentalidad del presente sólo hace falta ver imágenes tan

contundentes como a Cospedal con mantilla”, sentencia Rosón.

Caídos por Dios, por España… y por el dinero

diciembre 30, 2012Entre 1936 y 1945, el bando franquista realizó, sólo en Andalucía, 61.958 expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas y recaudó solamente en multas políticas 115 millones de pesetas de la época. A esta cifra hay que sumarle el valor de las fincas y las más de 9.500 incautaciones de bienes registradas

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 30/12/2012

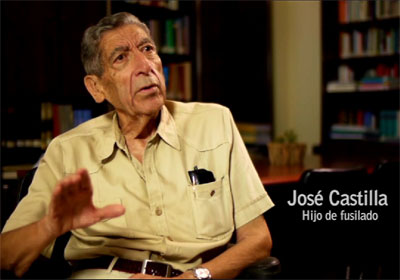

José Castilla, hijo de fusilado. Fotograma del documental ‘El precio de la derrota’ editado por la asociación Rocamar.

José Enciso Amat murió en 1938 en el

campo de batalla en Murcia. En 1940, en aplicación de la Ley de

Responsabilidades Políticas, fue condenado a pagar 12.000 pesetas de

multa. Poco importaba que él ya estuviera muerto. Su familia debía pagar

por él. Su viuda no pudo pagar la sanción y la farmacia que regentaba

fue intervenida por el Estado franquista, quien colocó un administrador

al frente del negocio familiar, que pasó a cobrar 10 pesetas diarias. La

familia estuvo pagando la multa hasta el año 1951 en pagos fraccionados

de 3.000 pesetas. Hasta entonces las cuentas bancarias, créditos y

demás pertenencias estuvieron inmovilizados.

El caso de José Encino se repitió por

toda la península. Más de 200.000 familias sufrieron en España la

investigación, retención o expolio de sus bienes en un país que en 1940

rondaba los 26 millones de habitantes. La región que más daño sufrió en

este aspecto fue Andalucía. Un grupo de 32 investigadores de ocho

universidades andaluzas, financiado por la Junta de Andalucía, ha

rescatado de los comités de incautación y los tribunales de

responsabilidades políticas de Andalucía 61.958 expedientes personales

de incautación y expropiación de bienes.

Sólo en Andalucía hay registrados 57.801 fusilamientos desde 1936 a 1945

Fernando Martínez, catedrático de

Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y coordinador del

macroproyecto, cifra la cantidad que los vencidos andaluces de la guerra

tuvieron que pagar en 115 millones de pesetas de la época. “El volumen

de multas alcanza los 115 millones de pesetas de la época y supera las

9.500 incautaciones cuyo valor no se puede calcular al no haber sido

estimado en la época. La represalia fue de tal envergadura y afectó a

tanta gente que la Administración franquista se colapsó y en 1945 se

tuvo que nombrar una comisión liquidadora que dio carpetazo a 45.000

expedientes”, explica a Público el historiador, quien asegura

que 115 millones de pesetas serían en la actualidad alrededor de 345

millones de euros. “Con 200 pesetas se podía comprar un campesino una

casa en aquella época”, asegura.

La investigación, liderada por Martínez,

supone la primera averiguación que arroja luz sobre la dimensión de uno

de los pilares de la represión franquista: el expolio de los vencidos.

El otro gran pilar, más conocido por el gran público, fue el

fusilamiento directo de los sospechosos con curas, falangistas, guardias

civiles y alcaldes como delatores. Sólo en Andalucía hay registrados

57.801 fusilamientos desde 1936 a 1945. De ellos, 49.718 fueron

fusilados republicanos y 8.083 del bando franquista.

“No fue suficiente con la represión

física, es decir, matar, encarcelar, mandar a la gente a los campos de

concentración ni con la depuración profesional, es decir, apartar de su

trabajo a todos los profesionales no afines sino que paralelamente se

puso en funcionamiento una ley y una incautación de bienes que

fundamentalmente buscó legitimar el golpe de Estado, controlar a los

enemigos del alzamiento y financiar el golpe”, explica Martínez.

Los primeros saqueos

Al inicio el saqueo y las incautaciones

se produjeron de manera espontánea. Las tropas africanistas estaban

acostumbradas al saqueo de bienes en Marruecos y cuando llegaron a

España procedieron de la misma manera a la par que se iniciaron los

primeros fusilamientos sin ningún tipo de control. Este ritual se

repitió hasta que comenzaron a incautar bienes a familias de derechas

que denunciaron estos saqueos y provocó que el cabecilla sublevado

Queipo de Llano interviniera en la cuestión.

Queipo de Llano impuso a quien se podía incautar y a quien no

El 18 agosto de 1936, Queipo de Llano

lanzó el bando de incautaciones en el que se decía a quien se puede

incautar y a quien no con el “fin de reparar en lo posible los daños y

perjuicios ocasionados en los servicios públicos”. Así, se disponía que

se podía incautar bienes a las personas que “pertenecieran a partidos

políticos” del Frente Popular, los que propugnaran la necesidad de la

“desaparición o debilitamiento de la nación española”, los que se

opusieran al levantamiento militar y los periodistas que hubieran

publicado a favor de la República.

De esta manera, y según los datos del

estudio, los más afectados por ocupación fueron los trabajadores del

sector primario (jornaleros, labradores, agricultores, campesinos,

mineros), con un 58,5%% de los encausamientos; después el secundario

(panaderos, electricistas, carpinteros, obreros, albañiles, etcétera),

el 22,1%; y, por último, el terciario (empleados, comerciantes,

maestros, militares, etcétera, abogados), con el 19,1% de los

expedientes.

El delito de ser político

El bando de Queipo de Llano pasó a ser

ley antes incluso del final de la guerra civil, en febrero de 1939. La

Ley de Responsabilidades Políticas significó el encarcelamiento, la

represión e incluso la muerte para aquellos que durante la primera

experiencia democrática en España, la II República,ejercitaron el

derecho constitucional de pertenecer a sindicatos o partidos políticos.

Azaña fue multado con 100 millones de pesetas y todos sus bienes fueron incautados

Muestra de ello, es la brutal represión

que sufrieron los cargos políticos desafectos. Cayeron todos, la mayoría

alcaldes y concejales. Entre los diputados a Cortes las multas fueron

descomunales. Manuel Azaña fue multado con 100 millones de pesetas y

todos sus bienes fueron incautados. En Andalucía, la mayor multa fue

para el diputado Vicente Uribe que fue castigado con 25 millones de

pesetas, que nunca pudo pagar. No obstante, todos sus bienes fueron

incautados por el nuevo Estado franquista.

En 1945 la histeria represora del nuevo

régimen era imposible de continuar, pero la represión política no

decayó. Todas las penas impuestas debían cumplirse hasta el último día

de cárcel o hasta la última peseta de multa.

“Había 17 supuestos delictivos por los

que se abría expediente, entre ellos tener abierta una causa militar o

haber representado a los partidos del Frente Popular, haber permanecido

en el extranjeromás de dos meses durante la Guerra Civil, o la

excitación o inducción a la comisión de actos que indujeran la

responsabilidad política”, explica a Público Martínez.

Los políticos más afectados por las incautaciones fueron los afiliados a PSOE y UGT

Los políticos más afectados por las

incautaciones, según la investigación coordinada por Martínez, fueron

los afiliados a PSOE y UGT. Un 51% de los políticos que perdieron todas

sus posesiones pertenecían a este partido o al sindicato. El 15,18%

estaban afiliados a la CNT; el 9,77 al Partidos Republicanos y el 8,88%

al PCE.

La naturaleza de los bienes incautados

oscila entre la expropiación de fincas rústicas y/o urbanas, el

mobiliario de las viviendas, los ajuares domésticos, los bienes

semovientes, es decir, los animales de corral, carga y tracción o las

cooperativas de casas de obreros. El valor de estas incautaciones es

imposible de determinar.

El nuevo Estado se apoderó también de

inmediato de los haberes de los partidos, sindicatos y organizaciones

opuestas a la rebelión militar. Una vez restituida la democracia, tras

la muerte de Franco, estos bienes fueron devueltos a los partidos

políticos y sindicatos. A los particulares, sin embargo, nunca.

Una vida incautada

Este es el caso de Virgilio Castilla,

presidente de la Diputación de Granada en 1936. Apenas dos días después

del golpe de Estado de julio fue detenido el día 20. El 1 de agosto, fue

juzgado por un consejo de guerra sumarísimo y condenado a dos penas de

muerte por “rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la

rebelión”, y por insultos a la fuerza armada, considerando la sentencia

que preparaba “un amplio movimiento subversivo para implantar en la

ciudad las doctrinas ruso-marxistas más avanzadas y por medio del

terror”. Unas horas después, en la madrugada del 2 fue llevado al

cementerio y fue fusilado.

“Poco después de la muerte de mi padre, las fuerzas de Franco fueron a mi casa y nos embargaron todo”

“Tras enterarse de la condena, lo único que me dijo mi padre es que con una condena a muerte hubiese bastado”, recuerda para Público José

Castilla, de 83 años, hijo de Virgilio. Tras el asesinato de Virgilio,

la familia recibió una nueva notificación del Gobierno de Franco. Acorde

con la Ley de Responsabilidades Políticas, la familia debía pagar

250.000 pesetas al Estado de sanción por pertenencia a un partido

político. La muerte, una vez más, no era suficiente.

“Recuerdo como poco después de la muerte

de mi padre, las fuerzas de Franco fueron a mi casa y nos embargaron

todo. Desde el frigorífico a las sillas del despacho de mi padre. Nos

dejaron a mi madre, a mi hermana y a mí absolutamente sin nada.Pudimos

sobrevivir gracias al padre de mi madre que nos daba un dinero semanal

para comer”, apunta José Castilla.

Finalmente, la familia de Virgilio pudo

satisfacer la multa de 250.000 pesetas. Para ello, el hermano de

Virgilio liquidó la empresa de textiles que regentaba junto a su hermano

fusilado. “Mi padre, junto a su hermano, era el creador de lo que

después fue el negocio de Galerías Preciado o El Corte Inglés. Hacíamos

trajes a medida. El negocio era fantástico y ya tenían sucursales en

Murcia, Córdoba y Almería”, explica José, hijo de Virgilio y catedrático

de Medicina legal y Forense.

Lo incautado a la familia de Virgilio Castilla está valorado en 262.832 euros

La familia consiguió la reparación de la

memoria de Virgilio por resolución del Ministerio de Justicia en 2007.

En 2010, reclamaron al Estado la devolución de los bienes incautados a

su familia por el Estado franquista valorado en 262.832 euros según

informe pericial. Sin embargo, el Gobierno socialista negó el derecho de

la familia a la indemnización por daños y perjuicios en resolución

firme del 15 de julio de 2011 al considerar que los hechos delictivos ya

habían prescrito. “La ley de Memoria Histórica no ha servido para

nada”, resume José.

La Ley de Responsabilidades Políticas se

justifica mediante la afirmación de que “los causantes de los males de

la patria han de pagar con sus pertenencias”. Los llamados rojos pagaron

con sus bienes e incluso con su vida. La democracia, sin embargo, no

les ha devuelto nada. Ni siquiera un simple y gratuito perdón.

http://www.publico.es/448132/caidos-por-dios-por-espana-y-por-el-dineroMás de 12.000 represaliados figuran en la web de la memoria histórica de Alicante

diciembre 16, 2012

La recién inaugurada web “La memoria

recuperada: represaliados del franquismo en la provincia de Alicante”

recoge más de 12.000 víctimas de la dictadura.

LCV. Alicante / 14 de diciembre de 2012

Así lo detallaron Glicerio Sánchez,

catedrático de Humanidades Contemporáneas, Francisco Sevillano,

responsable del proyecto y Francisco Moreno, miembro de la Comisión

Cívica, durante la presentación del nuevo portal celebrada anoche en la

Sede de Alicante.

Un proyecto que como el catedrático

señaló “supone un gran fondo documental tanto para investigadores e

historiadores, como para estudiantes y sociedad en general”. Una base

abierta que poco a poco irá actualizando e incluyendo muchos más datos

de todos esos represaliados

que, en el ámbito de la provincia, fueron castigados por su colaboración, pertenencia o relación con partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como por el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

que, en el ámbito de la provincia, fueron castigados por su colaboración, pertenencia o relación con partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como por el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

Entre los contenidos de “La Memoria

Recuperada” se encuentran detallados cada caso con nombre y apellidos,

expedientes judiciales, sentencias, de que fuente procede la información

– ya que se han revisado informes y documentos de la guardia civil,

militares y ayuntamientos, entre otros, pertenecientes de distintos

archivos históricos-, así como biografías y fotografías de los

personajes más destacados. Cabe señalar que el mayor número de

represaliados eran de entre 30 a 39 años, agricultores y jornaleros, que

fueron sentenciados a inhabilitación, en un 35% de los casos, prisión

en un 25% y a muerte en un 18%, entre otras.

Durante la presentación Sevillano fijó

que se pretende ampliar la documentación hasta las 20.000 víctimas

estimadas. Por su parte, Moreno insistió “en que esta web es solo una

parte de la deuda moral con las personas que lucharon por la libertad”.

Hasta enterrarnos en el mar

diciembre 16, 2012

Por JUAN JOSÉ TÉLLEZ

De seguir vivo, Rafael Alberti habría

cumplido hoy ciento diez años. Al menos, en el Paraná de la otra vida,

se ha ahorrado el disgusto de comprobar que en vez de enterrar en el mar

a los males eternos de este país, la versión más hortera y burda del

capitalismo ha terminado enterrando aquí a los caballos cuatralbos de la

utopía.

Mañana mismo, empezaremos a pagar las

tasas judiciales para pasar de la tutela judicial efectiva a la tutela

judicial en efectivo; justicia para pobres, justicia para ricos y para

las aseguradoras que pleitearán hasta dejar con la cartera exhausta a

sus demandantes. A este paso, los presos terminarán pagando el sueldo a

los funcionarios de prisiones o los millonarios aliviarán sus condenas

por prevaricación con impuestos forzados: se librarán de la trena como

antiguamente se libraban de la mili, a cambio de cubrir parte del

presupuesto para la confección de togas y birretes. Al fin y al cabo,

los directivos de Bankia acuden ya al banquillo en coches de lujo.

Rescatamos a los bancos pero que se pudra Juan Panadero. Esta justicia

de Alberto Ruiz Gallardón bien merecería titularse El Adefesio: después

de militarizar los registros civiles y entregarlos como rehenes a los

registradores de la propiedad serán estos quienes habrán de expedirnos

en el futuro inmediato nuestra fe de vida, los certificados de

nacimiento y defunción. Lo más lógico, hasta cierto punto. Quien no

tiene nada, poca vida puede quedarle, en un tiempo donde mandan los

ángeles avaros.

Dentro de nada, los enfermos crónicos

costearán las ambulancias. El joven Alberti padecía una dolencia

pulmonar que estuvo a punto de acompañarle de por vida o de por muerte.

En aquellos tiempos, él tenía que pagarse el viajecito desde Madrid

hacia los aires limpios de la sierra de Guadarrama, en donde exiliarse

de la tuberculosis. Pero desde entonces hasta hoy se supone que han

pasado noventa años y, a lo largo de las décadas, revueltas, guerras y

posguerras, recorría el mundo un fantasma llamado la seguridad social,

que durante la transición se convirtió en un sistema de salud público,

gratuito y universal al que nosotros le llamábamos camarada.

En otro tiempo, cuando ya empezaba a ser

un poeta en la calle, Rafael sabía que los ángeles malos querían

desahuciarnos y alquilar la casa de nuestra dignidad a los viejos

señoritos de su infancia o a los nuevos patronos de este tiempo

manipulado por manifiestos, artículos, comentarios, discursos, humaredas

perdidas, neblinas estampadas. Hoy, cuando volvemos a sentir heridas de

muerte las palabras y los periodistas no sólo pierden un empleo sino un

oficio, comprendemos definitivamente que hemos sido un tonto pero lo

que hemos visto nos ha hecho dos tontos.

En esa España que dejó de galopar hace

mucho, también el saber ocupará lugar: los centros privados que el PSOE

disfrazó de concertados, terminarán de la mano del PP privatizando la

enseñanza y condenando a aquellos que no puedan disfrutar de los

colegios de pago, a un pupitre donde ningún futuro presidente de

gobierno le pueda regalar a su compañero, por poner un ejemplo, la

compañía telefónica. Ya no más, dentro de un rato, campos alegres de

batalla, en nuestras aulas, donde los adolescentes puedan decirse entre

clase y clase cúbreme amor el cielo de la boca sino la zafiedad jocosa y

puritana de “los niños con los niños, las niñas con las niñas”, para

que el amor o el deseo no les distraiga de la aritmética y los

devocionarios. El Vaticano, peligro para caminantes, prefiere que en

estos nuevos retornos de los días escolares, los alumnos comprendan el

Concordato y el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María

aunque olviden, a ser posible, la pecaminosa Educación para la

Ciudadanía y la Constitución española.

En los comedores de caridad, los hijos de

la pobreza preguntan otra vez: ¿por qué me trajiste, padre, a la

ciudad? Ya no hacen falta tiranosaurios para gobernar el mundo. En los

terribles días que corren, Alberti se habría vuelto a embarcar con María

Teresa León, en el “Mendoza” para huir de las tropas del Banco Central

Europeo como en 1940 lo hiciera de las del Tercer Reich. Y si las nubes

le llevan de nuevo a donde quiera que esté el mapa de España, el poeta

del Puerto podría preguntarse a donde van las pateras de juguete que

vuelven a hundirse entre el Africa que se desvive y la Europa que

agoniza o en donde han metido la oficina de ONU Mujeres que el Gobierno

cerró esta semana porque aunque no le costaba un euro simplemente le

molestaba. ¿Donde fueron las gentes de las esquinas que hace un año y

pico le decían al pueblo español: está muerto y no lo sabe?

Ahora sufrimos lo pobre, lo mezquino, lo

triste. Y, lo peor, es que ya no está el viejo de la gorra marinera y de

la melena de plata para contarlo. Para cantarlo. No hay jinete del

pueblo, ni caballo de espuma. Alguien galopa hasta enterrarnos en el

mar. Y es todo la muerte si va en su montura.

Las ’17 rosas andaluzas’ descansan al fin en un lugar digno…

diciembre 16, 201275 años después de haber sido arrojadas a una fosa común tras ser fusiladas, los cuerpos de estas mujeres republicanas han sido enterrados en un panteón en su pueblo de origen, Guillena, en Sevilla

PÚBLICO / EUROPA PRESS Guillena (Sevilla) 15/12/2012

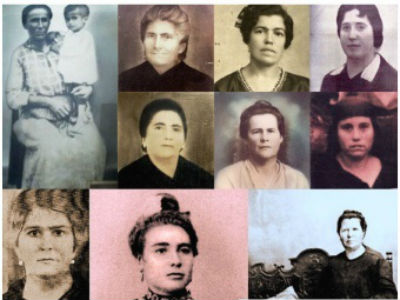

Los rostros de algunas de las 17 fusiladas.EP

NOTICIAS RELACIONADAS

Los restos de ’17 rosas’ andaluzas, las

17 mujeres de Guillena (Sevilla) que fueron fusiladas en 1937 tras

ser peladas y paseadas por el pueblo como un trofeo, han recibido, al

fin, un enterramiento digno. Desde este sábado descansan en un panteón

en el cementerio de su localidad 75 años después de haber sido arrojadas

a una fosa común en el municipio vecino de Gerena. “Hoy se cierra por

fin un capítulo largo y amargo que ha durado muchos años”, ha expresado

en declaraciones a Europa Press, María José Domínguez, perteneciente a

la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ’17 Mujeres

de Guillena’ y nieta de una de las ‘rosas’, Manuela Méndez.

Los restos de estas mujeres, exhumados entre los pasados meses de enero y febrero,

han sido trasladados escoltados por la Policía en dos coches fúnebres

desde Gerena, donde han permanecido custodiados todo este tiempo, hasta

su pueblo natal. Previamente, la alcaldesa de Gerena, Margarita

Gutiérrez (PSOE), ha realizado un pequeño homenaje de despedida a estas

mujeres.

Tres cuartos de siglo después de su

muerte, los restos de estas mujeres han entrado en el cementerio de su

localidad. Allí se han reunido no sólo familiares de las víctimas, entre

ellos cinco hijos que aún quedan vivos, así como nietos, bisnietos y

sobrinos nietos; sino también una multitud de vecinos del municipio,

acompañados también por el presidente del Parlamento andaluz, Manuel

Gracia (PSOE), y el director general de Memoria Democrática, Luis

Naranjo.

En el cementerio se ha leído una poesía

en su recuerdo en el lugar donde se ha destapado una placa en su honor.

Posteriormente, se han depositado los restos en los distintos nichos de

un panteón construido en exclusiva para ellas en la parte principal del

camposanto de Guillena. Una ofrenda floral a estas ‘rosas’ ha puesto un

punto y final a un acto de homenaje “sencillo y emotivo”.

Las ’17 rosas de Guillena’ fueron

fusiladas al poco de triunfar el alzamiento militar como ”condena

ejemplarizante” por su relación conyugal o sentimental con sindicalistas

o dirigentes de izquierdas. Tras cerca de un año de investigaciones y

excavaciones, los arqueólogos contratados para este proyecto localizaron

en el camposanto de Gerena una fosa común donde fueron arrojadas. El 23

de enero comenzó una exhumación que terminó el 10 de febrero y donde el

arqueólogo responsable, Juan Luis Castro, indicó a Europa Press que los restos presentaban evidencias de “violencia extrema”.

Así, se encontró un cráneo con dos tiros, además de numerosas

fracturas. También se hallaron objetos personales como un monedero, un

peine, pendientes, un anillo u horquillas.

Con nombres y apellidos

Según la Asociación para la Recuperación

de la Memoria Histórica ’19 Mujeres’ de Guillena, la mayoría de los

hombres habían huido de Guillena en julio de 1936, de los que algunos

fueron detenidos y fusilados por aplicación del bando de guerra,

mientras que otros llegaron a Madrid, donde se alistaron en el ejército

republicano.

“Las mujeres, sin embargo, se quedaron en

el pueblo conviviendo con el miedo, el hambre y las desesperación de la

represión que desde los primeros momentos se instauraron en Guillena”,

se añade, tras asegurar que 19 vecinas de este pueblo fueron detenidas a

principios de septiembre de 1937 “por el único motivo de ser hijas,

hermanas o viudas de rojos”. De ellas, dos recibieron indulto, mientras

que las otras 17 fueron fusiladas a primeros de noviembre de 1937 en el

cementerio de Gerena.

La localidad de Guillena concedió en

enero de 2012 el título de Hijas Predilectas de la Villa a estas

mujeres, asesinadas en noviembre de 1937, y cuyos nombres son Eulogia

Alanís García, Ana María Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno,

Granada Garzón de la Hera, Granada Hidalgo Garzón, Natividad León

Hidalgo, Rosario León Hidalgo, Manuela Liánez González, Trinidad López

Cabeza, Ramona Manchón Merino, Manuela Méndez Jiménez, Ramona Navarro

Ibáñez, Dolores Palacios García, Josefa Peinado López, Tomasa Peinado

López, Ramona Puntas Lorenzo y Manuela Sánchez Gandullo.

http://www.publico.es/espana/447462/las-17-rosas-andaluzas-descansan-al-fin-en-un-lugar-dignoElche rompe con el Arxiu de la Memòria

diciembre 9, 2012Contiene un valioso material para historiadores e investigadores relativo al franquismo.

Una funcionaria de Elche revisa el archivo de Sanchis Guarner. / M. SEGARRA

Una funcionaria de Elche revisa el archivo de Sanchis Guarner. / M. SEGARRA

EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 3 DIC 2012

Primero fue el legado del poeta del

pueblo, Miguel Hernández, y ahora el Arxiu de la Memòria. La alcaldesa

de Elche, Mercedes Alonso, del PP, está dispuesta a dejar perder este

archivo, compuesto por más de 200.000 documentos de la transición

política valenciana: 3.127 boletines de partidos políticos, sindicatos,

revistas semanales de temas políticos o económicos, 1.280 libros y

opúsculos vinculados a temas políticos o sociológicos y un amplio fondo

de artículos de prensa. En total son 775 cajas de documentos. Acció

Cultural, depositaria de este fondo, busca la colaboración de otras

instituciones para salvar estos documentos del ostracismo.

El nuevo gobierno municipal, en manos del

PP, ha dejado de pagar lo estipulado en el convenio, suscrito entre el

Ayuntamiento ilicitano y Acció Cultural del País Valencià para la

conservación de estos 200.000 documentos. Eliseu Climent, expresidente

d’Acció Cultural, confirmó que el Consistorio, cuando todavía gobernaba

el socialista Alejandro Soler, cumplió con un primer pago de 125.000

euros correspondiente al año 2009. Pero están pendientes otros 250.000

euros, correspondientes a 2010 y 2011. “El fondo por ahora está en

Elche, pero si no pagan buscaremos otra alternativa antes de acudir a

los tribunales”, advirtió Climent, que busca una nueva ubicación para

estos papeles.

Sin embargo, el concejal de Cultura del

Ayuntamiento, Pablo Ruz, del PP, restó ayer valor a este archivo porque a

su juicio “tiene un gran significado político, la mayor parte son

documentos del Partido Comunista y de los socialistas”. El edil aseguró

que el Ayuntamiento de Elche con una deuda de 200 millones y las “arcas

vacías no puede pagar eso, cuando hay necesidades sociales más

importantes”.

Ruz, no obstante, anunció que habían

alcanzado un “acuerdo” con Acció Cultural para quedarse únicamente con

el fondo que corresponde al archivo personal del escritor, historiador y

filólogo Sanchis Guarner, compuesto por su archivo personal depositado

en unas 40 cajas de cartón. El Ayuntamiento entiende que eso le

pertenece por los 125.000 euros que pagaron en 2009. Pero Eliseu Climent

no sabe nada. “No hay ningún acuerdo cerrado, hubo una conversación

previa en la que se planteó esa posibilidad, pero el acuerdo debe ser

global para todo el archivo”, aseguró el editor quien está recabando el

apoyo de otras instituciones para salvar el archivo en su conjunto.

El Ayuntamiento quiere quedarse solo con el archivo de Guarner

El edil del PP arremetió también contra

el tripartito de izquierdas que gobernó Elche porque “ni cuidó, ni

catalogó esos fondos para que se pudieran consultar, ahora nosotros sí

lo haremos con el de Sanchis Guarner”, anunció.

El Arxiu de la Memòria contiene un

valioso material para historiadores e investigadores relativo al

franquismo, a la oposición política, el exilio y la transición hacia la

democracia en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo, ejemplares de

la revista comunista Amanecer Rojo, actas de las reuniones de partidos

políticos, la fundación del PSPV o el archivo personal de Rafael Blasco.

Eliseu Climent quiere un convenio para el conjunto del archivo

El origen del archivo se remonta a los

años 70, primero estuvo en la sede de Acció Cultural, luego en unos

locales cedidos por el Ayuntamiento de Valencia, pero debido a la falta

de espacio, en la época en la que Ricard Pérez Casado era alcalde, se

trasladaron al Institut d’Estudis Catalans. Hasta que en 1999 se firmó

un acuerdo con el Ayuntamiento de Elche y depositado en el archivo

municipal, y donde estaba también el legado del poeta Miguel Hernández,

hasta que la nueva alcaldesa del PP rompió con los herederos del poeta y

se lo llevaron a una caja fuerte. La historia se repite.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/03/valencia/1354561609_834586.htmlEl Tribunal de Estrasburgo inadmite en tres párrafos la extensa demanda interpuesta por Fausto Canales, hijo de un desaparecido en el verano de 1936

diciembre 4, 2012

Fausto

con la foto de su padre Valerico, en medio de compañeros portando fotos

de Nuestros desaparecidos, delante del TS en enero 2012. Foto LMV.

PATRICIA CAMPELOMadrid04/12/2012

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibió el pasado 5 de octubre una demanda que no dejaba ningún cabo suelto. Fausto Canales, hijo de Valerico Canales-desaparecido

el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila)- demandó al Estado

español ante el TEDH por la falta de investigación en la desaparición de

su padre.

La formulación de la demanda corrió a

cargo del equipo de juristas de Right International Spain (RIS) que

asimismo incluyó informes periciales de expertos como Carlos Castresana

-fiscal del Tribunal Supremo-. A pesar de cumplir con la línea

argumental básica de haber agotado la vía judicial en España, el TEHD ha

fulminado toda esperanza para las víctimas del franquismo al no admitir

a trámite la denuncia y no permitir la posibilidad de interponer más

recursos.

“La decisión es definitiva y no puede ser

objeto de recurso alguno ante el tribunal, ante la Gran Sala ni ante

otro órgano”, sentencia Estrasburgo en la respuesta dirigida a Canales.

Con este cerrojazo, el tribunal europeo pone fin, sin justificación

concreta alguna, a la búsqueda de justicia en instancias europeas en el

caso de los delitos de la dictadura militar de Francisco Franco.

En tan solo dos semanas, el TEHD ha dado carpetazo al caso de la desaparición

de Valerico Canales y, al mismo tiempo, ha sentado jurisprudencia en

ese sentido al contabilizar ya más de una decena los casos similares

inadmitidos por el tribunal de Estrasburgo. Entre el 25 de octubre y el 8

de noviembre, el TEDH deliberó sobre si admitía la demanda interpuesta

por Fausto Canales. El último día, el único juez encargado de estudiar

el caso optó por la inadmisión, comunicándosela al demandante mediante

un escrito de cinco párrafos con el que contestaba a una extensa y

argumentada demanda de cerca de 200 páginas (incluidos los informes de

expertos).

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

“A las víctimas nos exigen diligencia para denunciar y hacia el Estado español no hacen ninguna consideración”

“A la luz del conjunto de elementos en su

posesión y en la medida en que es competente para decidir sobre las

quejas formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple

con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y

35 del Convenio”, según consta en el escrito de respuesta del TEDH. Es

decir, el tribunal remite a Canales a un caso recientemente inadmitido,

el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, en el que se

alegaba “falta de diligencia debida”. En ese caso, la respuesta calificó

como “tardía” la demanda de los familiares de Dorado Luque por

considerar que hasta la década del 2000 no habían comenzado a emprender

acciones legales. “Tanto en ese caso como en las demandas presentas por

la Unión General de Trabajadores y por la nieta de Juan Negrín, el

tribunal utiliza los mismos tres párrafos en todas”, denuncia Lydia

Vicente, miembro de RIS.

Para anteponerse a la posibilidad de que

Estrasburgo se decantara por el argumento de la falta de “diligencia

debida”, el equipo de juristas redactó un extenso informe y contó con

pruebas periciales que explican el contexto español. “Ni siquiera han entrado a leerlo, eso es lo que deducimos”, lamenta Fausto Canales en conversaciones con Público.

“A las víctimas nos exigen prontitud y diligencia a la hora de

denunciar estos crímenes y hacia el Estado español, que no ha hecho

nada, no hacen ninguna consideración”.

“El TEDH ampara al Estado en sus

violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”,

añade Fausto, cuyo padre, Valerico, fue sacado de su casa de madrugada

por un grupo de falangistas y nunca más volvieron a saber de él. La

familia cree que su cuerpo pudiera encontrarse en la cripta del Valle de

los caídos.

Canales, que rechaza la respuesta de

Estrasburgo, recuerda que lleva toda su vida investigando el paradero de

su padre pero “nadie nos atendía”. El ex juez de la Audiencia Nacional

Baltasar Garzón sí se hizo eco de su caso y lo incluyó en el auto por el

que se declaró competente para investigar los delitos del franquismo,

circunstancia por la cual fue acusado por un grupo ultraderechista de

prevaricar y afrontó un juicio el pasado enero por ello. “Me siento

profundamente decepcionado e indignado, y rechazo esta decisión”,

enfatiza Canales, a la vez que anuncia que seguirá luchando.

“Estrasburgo ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”

El equipo de RIS también pone en

evidencia la actuación del tribunal de Estrasburgo y subraya el

desamparo en el que se quedan las víctimas del franquismo, que tras esta

última respuesta tendrán “muy difícil” el aprovechamiento de esta senda

para ver satisfechas sus demandas de justicia y reparación. “Para

Fausto ha quedado ya cerrada la vía del TEDH y, al haber acudido a este

tribunal, también se cierran otras vías internacionales, como llevar una

comunicación individual al Comité de derechos humanos”, aclara Vicente.

“La querella contra el franquismo que sigue su curso desde Buenos Aires es ahora el último cartucho que le queda”, apunta la abogada.

La indignación y el rechazo no paralizan a

Canales que, la semana que viene, acude a una reunión en la oficina de

derechos humanos del ministerio de Exteriores en el marco del primer

informe periódico que España está redactando para el Comité de

desapariciones forzadas de la ONU.

Miembros de este Comité llegarán a España

a lo largo del próximo año, y los esfuerzos de Canales se centran en

que dicho informe contemple a los desaparecidos durante el franquismo.

“Aún está por resolver el asunto de los más de 113.000 desaparecidos

documentados en el auto de Garzón; el Gobierno no se ha ocupado en

absoluto y la justicia ha rechazado cualquier intento de investigación”,

recuerda.

RIS fue invitado por Exteriores para

participar en el proceso de consultas para elaborar el informe y ayudar

en la coordinación con asociaciones de memoria, pero el colectivo de

juristas acusa “el escaso plazo” que les ha dado el ministerio para que

participen estas asociaciones.

España ratificó la Convención

internacional para la protección de las personas contra las

desapariciones forzadas el 23 de diciembre de 2010 y se comprometió a

cumplirla contra los delitos posteriores a esa fecha. “Pero una

desaparición es un delito que permanece hasta que aparece el cuerpo, por

lo que no se pueden obviar los desaparecidos por el franquismo”, apunta

Fausto Canales.

http://www.publico.es/espana/446811/europa-cierra-la-ultima-puerta-a-las-victimas-del-franquismo#5

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2011/05/05/%c2%a1-el-valle-de-los-caidos-atrapados-estamos/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/05/22/los-restos-de-133-personas-sacados-del-valle-de-los-caidos-en-febrero-de-1980/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/06/el-valle-de-los-caidos-en-cnn/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/09/dos-jueces-devuelven-a-garzon-la-causa-contra-franquismo/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/09/03/en-pajares-de-adaja-avila-homenaje-a-diez-asesinados-por-la-barbarie-fascista-un-encuentro-lleno-de-emocion/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/10/01/el-gobierno-elaborara-un-censo-de-los-republicanos-enterrados-en-el-valle-de-los-caidos/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/12/11/fausto-canales-galardonado-v-distinciones-pablo-iglesias-de-la-ugtavila/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/04/vivencias-y-actividad-relacionadas-con-la-desaparicion-forzada-de-mi-padre-valerico-canales-jorge/

http://jordicarreno.wordpress.com/2008/12/04/fausto-canales-y-la-lucha-interminable/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/?s=Fausto+Canales

Los niños de Gernika

diciembre 2, 2012El 26 de abril de 1937, 5.771 bombas de la aviación alemana e italiana redujeron a cenizas la ciudad vasca. 75 años después, ‘Público’ recupera la memoria viva de los supervivientes del bombardeo.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 01/12/2012

Gernika tras el bombardeo. Centro de Documentacón sobre el Bombardeo de Gernika. Fundación Museo de la Paz de Gernika”

Luis Irondo tenía 14 años el 26 de abril

de 1937. Volvía a su casa tras terminar su jornada laboral en un banco

en el que trabajaba “haciendo los recados” desde que comenzó la guerra

civil. Cuando cayeron las primeras bombas Luis estaba en la plaza del

Ayuntamiento. Ese día, lunes, había mercado. La multitud que se

concentraba en la plaza huyó despavorida con la primera explosión. Luis,

de 91 años, recuerda cómo se refugió en uno de los cuatro búnkers de la

plaza: “Estaban sin terminar. No había sistemas de ventilación ni luz.

Apenas podíamos respirar. Recuerdo que un señor encendió una cerilla

para poder ver y se apagó por la falta de oxígeno. Pensábamos que íbamos a morir enterrados vivos”.

Andone Bidaguren estaba en su casa

situado en un barrio periférico del pueblo junto a sus padres y sus

cinco hermanos. Con el ruido de las primeras bombas tres de los hermanos

huyeron despavoridos de la casa. Andone, que tenía nueve años en 1937, y

dos de sus hermanos se refugiaron dentro de la ría. Allí permanecieron

durante cinco horas. Inmóviles. Más tiempo incluso del que duró el

bombardeo. “Teníamos tanto miedo que no sentíamos frío. Cuando todo

acabó mi padre nos buscó y nos gritó que volviéramos a casa. Decía que si teníamos que morir debíamos hacerlos todos juntos”, recuerda a Público Andone Bidaguren, de 84 años.

“Pensaba que íbamos a morir enterrados vivos”, recuerda Luis Irondo

José Moreno, de 92 años, lo vio todo

desde lo alto de una montaña cercana a Gernika, en Lemona. Era gudari

(soldado del ejército vasco durante la guerra civil). Combatía como

fusilero en el Batallón San Andrés. En 1937 tenía 17 años. “Sólo se

podía distinguir una cortina de humo enorme y fuego. Fuego por todas

partes. Yo me apunté al ejército por la impotencia que uno siente cuando

ve que están invadiendo tu país, tu tierra. Teníamos que luchar para defender lo nuestro de alemanes e italianos”, rememora José para Público.

De lo que sucedió en Gernika entre las

cuatro y las seis y media de la tarde de aquel 26 de abril de 1947,

cuando la localidad sufrió el que fue el primer gran ensayo de un bombardeo a gran escala sobre una población civil,

sobrevive el recuerdo de niños y adolescentes. La vida, para ellos, se

detuvo en ese instante. De todo lo que han vivido en sus vidas lo único

que están seguros que nunca olvidarán es el bombardeo de Gernika. Las

palabras se les atragantan cuando avanzan sus recuerdos. Cada uno de los

protagonistas sufrió este dramático episodio desde una posición

distinta al otro, pero todos coinciden en un aspecto: el fuego. “Había

fuego por todas partes y olía a carne quemada”, resume Luis Irondo.

Durante las semanas previas corría el

rumor de que el pueblo podía a ser bombardeado. El miedo estaba más

presente si cabe desde el 31 de marzo cuando Durango, localidad de

Vizcaya, fue calcinada por la aviación italiana. Luis Irondo recuerda

que durante su infancia nadie contemplaba la posibilidad de una guerra.

“Eso eran cosas del pasado”, dice. “Durante las fiestas, un pariente de

la familia, muy anciano nos hablaba de la guerra carlista y la crudeza

de la guerra y mis padres le tomaban el pelo. Él repetía: ’No sabéis lo que es la guerra’. Poco tiempo después la conocimos en primera persona”, señala Luis.

Los aviones alemanes e italianos que atacaron Gernika dejaron el pueblo completamente devastado. Desde el cielo cayeron 5.771 bombas.

La mayoría de ellas cilíndricas, fabricadas con piedra y con hierro.

Todo Gernika, menos la fábrica de armas, ardió. La mayoría de los 6.000

habitantes con los que contaba la población se tuvo que marchar con lo

puesto. No tenían una casa a la que volver. Andone Bidaguren, y su

familia, permaneció en el pueblo. Al día siguiente del bombardeo, como

cada día, Andone bajó hasta el pueblo para trabajar en la panadería. Ese

día conoció al hijo del dueño del negocio, Ángel Santos, quien doce

años después se convertiría en su marido.

Luis Orondo, por el contrario, tuvo que

exiliarse junto a su familia. En Gernika ya no tenían nada. La tienda de

muebles de la familia y su hogar había sido destruido. “Fuimos a

Santander dondepudimos coger un barco inglés que había

conseguido salvar el bloqueo marítimo de los franquistas”, recuerda. El

barco los dejó en Burdeos, desde donde viajaron a París y a Bernon,

posteriormente, donde se convirtió en el intérprete de la colonia

española con lo poco que había aprendido en la escuela. Un año después

él, su madre y sus hermanas consiguieron ponerse en contacto con su

padre, que había permanecido en Euskadi, y regresaron.

Moreno vio el bombardeo desde Lemona donde combatía en el frente

A José Moreno lo apresaron las tropas

italianas poco tiempo después. Tras una breve estancia en el campo de

concentración de Langreo fue enviado a Zaragoza para realizar trabajos

forzosos. “Nos trasladaron en antiguos vagones para el ganado con una

lata de carne y un chusco de pan para cuatro personas. Ya en en el campo

de trabajo hubo alguien que cantó viva Franco y yo me cagué en todos los fascistasy estuve paseándome de cárcel en cárcel durante años”, recuerda Moreno.

Imposible determinar víctimas

Aún hoy resulta imposible determinar

cuántos personas fallecieron en el ataque a Gernika. La directora del

Museo de la Paz de la localidad vasca, Iratxe Momoitio, explica a Público que la cifra de fallecidos varía considerablemente según el investigador. “Hay quien habla de alrededor de 250 personas y otras fuentes barajan una cifra de víctimas que supera las 1.000 personas”, explica Momoitio.

La clave de la confusión está en que

apenas tres días después del bombardeo las tropas del general Mola

entraron en la ciudad e impusieron la ley del silencio. El bombardeo,

según la versión oficial, había sido causado por los “rojos separatistas”.

Aún a día de hoy, el Estado español no se ha pronunciado sobre este

hecho. Alemania, sí. En 1977 pidió perdón. Andone aún espera que el

Estado español haga lo mismo y que los muertos de Gernika puedan tener

una placa en el cementerio que indica que son víctimas de la guerra.

“Olvidar lo que ocurrió es imposible. Perdonar, sí.

Lo sorprendente de Gernika es que mantenemos contacto con

supervivientes alemanes y con víctimas del bombardeo de Dresden, una

ciudad preciosa bombardeada por los aliados cuando la guerra ya la

tenían ganada. Ahora también estamos en contacto con Nagasaki, que

sufrió la bomba atómica. El único objetivo de nuestra unión, la de los

pueblos no la de los políticos, es recordar al mundo que lo que ha

sucedido en nuestras ciudades no puede volver a suceder nunca más”,

sentencia Luis.

Estado

de la ciudad de Gernika tras el bombardeo. Centro de Documentacón sobre

el Bombardeo de Gernika. Fundación Museo de la Pazde Gernika.

Estado

de la ciudad de Gernika tras el bombardeo. Centro de Documentacón sobre

el Bombardeo de Gernika. Fundación Museo de la Pazde Gernika.

“La historia oficial no siempre dice la verdad”

Con el propósito de conservar la memoria oral de Euskadi, el periodista Aitor Azurki publicó en 2011 el libro Maizales bajo la lluvia, una obra que traslada a los lectores al 1936 de Euskadiy

narra todo lo sucedido durante los tres años de guerra civil desde la

voz de los protagonistas. Once testigos recuerdan su trayectoria como

combatientes en la guerra contra Franco y su posterior destino tras el

fatídico desenlace de la contienda. “La memoria oral sirve para combatir

la historia oficial. Se ha demostrado que la historia que pasa a los

libros muchas veces no dice la verdad. Dentro de cada página de historia

hay pequeñas historias que no deben perderse. Este libro trata de

guardarlas para siempre.

Para ello, Azurki enlaza los testimonios de once vascos que sufrieron en

sus carnes la crudeza de la guerra civil. Cada uno de ellos es de una

ideología distinta pero todos ellos están unidos en un mismo eje: la

República. “Realizando este libro descubrí la humanidad, las ganas de

vivir y de luchar de personas que perdieron todo por culpa de la guerra

y han sabido remontar y rehacer su vida sin rencor y deseo de revancha. Todas ellas tienen un áurea especial. Nos va a costar encontrar gente como esta cuando desaparezcan”, finaliza.

“Señor embajador, escribo a lápiz porque no tenemos tinta más que para el sobre”

noviembre 21, 2012

Extractos de las cartas enviadas por los republicanos españoles solicitando asilo en México

“Es muy triste tener que esconderse como

si uno fuera una mala persona y el único delito que tengo es haber

defendido a la República española”, escribe desde París un exiliado en

una carta dirigida el 4 de abril de 1939 a la Embajada de México

solicitando asilo en este país. Como miles de compatriotas, la inmensa

mayoría internados en campos de concentración del sur de Francia, los

refugiados exponen en ellas el drama de la derrota, las precarias

condiciones de vida en la que se encuentran, la pérdida de familiares y

bienes y la imposibilidad de volver a la España de Franco donde solo les

espera el cadalso. Gente de todos los oficios y profesiones, que

relatan su desgracia, desde quienes no tienen “más tinta que para

escribir el sobre” hasta el muchacho de 14 años que quiere emigrar “para

ser un hombre y no un golfo”. Unos testimonios prácticamente inéditos a los que ha tenido acceso EL PAÍS y de los que hoy publica la segunda entrega.

» Carlos Sala Franqueza, 48 años, Alicante (Champs du Bigné).

“Sr. Embajador: Mil perdones por escribirle con lápiz (…) No tenemos

tinta más que para escribir el sobre, debido a que no disponemos de

moneda francesa y la española no la quieren (…) Dentro de la desgracia,

si es que esto lo es, he forjado una ilusión: poder ir a Méjico para

ensayar el cultivo del arroz (…) Soy hijo de Pego, donde se cultiva el

arroz bomba de tanta fama en España (…)”. (Ver página 1 de la carta | Página 2 | Página 3 | Página 4)

» Miguel Samitier Rodríguez, Campo 13 (Depósito de Intendencia de Saint Cyprien).

“No quiero cansarle con mi narración, porque vd. sabrá positivamente

qué son estos campos de Concentración. Privados de la libertad. Aquí

estoy, sr. Cónsul, esperando el día feliz, que un país quiera recogerme.

Mientras tanto espero esa gran felicidad, yo, sinceramente y

sonrojándoseme la cara, le pido me envíe algún dinero para poder

vestirme”. (Ver página 1 de la carta | Página 2)

» Francisco Seut Vidal, 57 años (Hospital de Greqier, Cotes du Nord). “Sin pensamiento de bolber a mi patria por allar e enbadida por el fascismo ya que alli nos espera la orca o el precidio, pido que semire aber si se me puede dar modo de vida en este pais o trasladarme para Mejico o Rusia ya que en dicho refugio me allo solo sin familia ninguna ya que no tengo la suerte de encontrar a mis 2 hijos que (…) se allan en algun campo de concentracion o refugio de Francia (sic)”. (Ver página 1 de la carta | Ver página 2)

» Conrado Álvarez, 14 años. “Muy señor mío: me perdonarás en que metome hesta poca de libertá, en pedirle un pasaporte para Méjico. Pues me encuentro solo y le agradecería mucho. Soy agustador en mecánica tengo 14 años. Pues uste vera, quiero ser un hombre i noser el dia de mañana un golfo. Perdoneme y agame este pequeño fabor (sic).” (Ver la carta)

» Victoriano Allende Simón. “Me

encuentro en este campamento en condiciones de vida verdaderamente

inhumanas, durmiendo en la arena al aire libre, sin cama ni techo

alguno, como miles de españoles que nos hemos jugado la vida defendiendo

la democracia del mundo en nuestro país y deseo salir cuanto antes para

la gran nación mejicana”. (Ver la carta)

» Emilio Ruiz. “El campo de

concentración, tal como lo han concebido y realizado los franceses, nos

inspira poca confianza, por temer que Francia termine por entregar a

Franco a los combatientes de la República (…) Elevamos a usted nuestra

angustiada súplica”. (Ver página 1 de la carta | Página 2 | Página 3)

» Francisco Ramón Olivar. “Soy un pobre literato, sin otra arma que su pluma y otro ideal que el de expandir la cultura a las mentes de sus hermanos”. (Ver página 1 de la carta | Página 2 | Página 3 | Página 4)

» Laudelino Moreno, director general de Comercio en el primer bienio de la República.

“Haber sido educado en un hogar laico y republicano, manteniéndose toda

la vida, con palabras y actos, fiel a los ideales de Justicia social y

de Libertad; no he servido ni serviré jamás a un régimen basado en otros

principios: haber estado emigrado de España los tres últimos años de la

Dictadura de Primo de Rivera y durante la de Berenguer tener nueve

procesos por delitos contra el régimen monárquico, dos por la ley de

Jurisdicciones”. (Ver página 1 de la carta | Página 2)

» Salvador Marín. “Nuestras

mujeres, que no quisieran caer en manos de los traidores e invasores de

España, sufren en los campos de concentración los rigores del tiempo,

las vicisitudes propias del exilio y lo que es peor, el trato soez e

indecente de la Gendarmería y senegaleses franceses. Compañeros nuestros

han muerto de frío y de hambre…”. (Ver página 1 de la carta | Página 2)

» Remedios Manzanares Marlasca y

Josefina González (Ambas de 21 años, de la Agrupación de Mujeres

Antifascistas y Sindicalistas de la UGT). “Ambas tenemos el firme

convencimiento de que nuestra convivencia con el fascismo es imposible y

no estamos dispuestas a volver a España”. (Ver página 1 de la carta | Página 2)

» Emilio González. Comandante de Infantería.

“Desgraciadamente los que solamente nos hemos dedicado desde pequeños a

la carrera de las armas no servimos para otra profesión y por eso con

toda franqueza expongo mi situación pues soy hombre curtido en la guerra

pero que solo entiendo de esta y no puedo decir que voy a desempeñar

otra profesión ni oficio que no entiendo”.

» Isaías de Haro. Profesor Mercantil. Funcionario del Ministerio de Trabajo (Campo de Saint Ciprien).

“Soy hombre que jamás ha granjeado el favor del amigo y por

consiguiente ni ahora ni nunca me he valido de buscar influencias para

conseguir lo que siempre he considerado justo. Hoy que el tiempo ha

pasado y que he visto que otros que posteriormente a mi solicitud han

marchado ya, me permito a V. rogarle si fuera posible incluir mi nombre

en las futuras expediciones. Si me conociera y viera la fe y el

entusiasmo con que se lo pido tengo la seguridad absoluta que no dudaría

en hacer cuanto estuviera en su mano por complacerme”.

» Antonio Gómez Zapatero, ingeniero (Residente en el Mediodía francés).

“Obligado a salir de España con mi familia ante el avance de las tropas

fascistas sobre Barcelona, me encuentro en Francia sin medios ni

posibilidades de trabajo en Europa, teniendo la convicción de que mis

ideales democráticos sinceramente sentidos han de impedirme toda

actividad profesional en la España sometida a poderes totalitarios y

creyendo posible el desenvolvimiento de mi citada actividad como

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la noble nación mexicana

acudo a V. E.”

» Carmelo Pérez Ramos. (Campo de concentración de Argeles sur Mer).

“Soy hobrero y tengo experiencia en el cultivo de árboles albaricoques,

melocotoneros o durasnos, peras, ciruelas y piña y otras muchas

facilidades de la agricultura. Pues aquí me tienen como prisionero en un

campo de concentración sin el menor motivo…”. (Ver página 1 de la carta | Página 2 | Página 3)

» Licesio Domínguez Lorenzo (París). “Verdaderamente es muy triste de tener que esconderse uno como si fuera

una mala persona, y el único delito que tengo es de haber defendido la

REPÚBLICA ESPAÑOLA”.

Elaborado por Luis Prados, Bernardo Marín, Inés Santaelulalia, Pablo de Llano, Raquel Seco, Paula Chouza y Mari Luz Peinado.

más información

Nota de La Memoria Viva:

-Sobre los campos de los refugiados republicanos en Francia (nuestro blog): http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/01/25/homenaje-a-los-exiliados-en-francia/

-No olvideís : el viernes 23 de noviembre 2012 proyección de dos documentales y debate sobre ” La retirada” del 39: http://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/11/19/el-exilio-republicano-espanol-en-francia/

EL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL EN FRANCIA

noviembre 19, 2012

INVITACIÓN A LA PROYECCIÓN DE DOS DOCUMENTALES:

L´exode d´un peuple(Louis Llech y Louis Isambert). (25mn. Mudo)

La valise égarée(Paul Rousset) .(12mn. En francés con traducción simultanea.)

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00H

TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

(C/ Marqués de la Ensenada, 10 – MADRID)

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

La valise égaréede Paul Rousset :

Un refugiado español que huye del franquismo pierde su maleta en el andén de la estación de Perpignan…

Ganó varios premios, como la Medalla de Plata del Festival internacional de Luxemburgo 2011. Con presentación de Paul Rousset.

L´exode d´un peuplede Louis Llech y Louis Isambert :

Los exiliados cruzan el puerto del Perthus y se instalan en los campos de concentración de Argelès y Saint Cyprien.

A continuación tendrá lugar una CONFERENCIA y un DEBATE con el público, a cargo de Placer Thibon,

Profesor de la Universidad de Toulouse-le-Mirail

www.institutfrancais.es www.adfe-espagne.org adfemadrid@yahoo.es

Asociación de Descendientes del Exilio Español

www.exiliados.org

asociacion_exiliados@yahoo.es

tel +34 913085394 (tardes)

—————-

Constituída en Noviembre 2002 en Madrid.

Registro de Asociaciones Nº 1711108

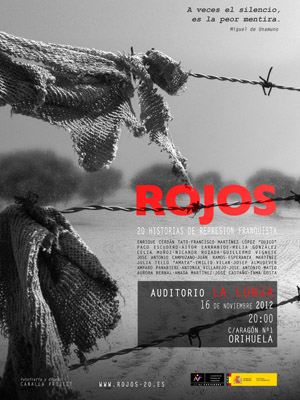

‘Rojos’: veinte historias de víctimas del franquismo

noviembre 18, 2012Un documental recoge los testimonios de guerrilleros, maestros republicanos, prisioneros de los campos de concentración, exiliados y brigadistas que combatieron al franquismo en la Guerra Civil y durante la posguerra…

María Sanz / EFE Alicante 17/11/2012

Cartel del documental

Más de veinte testimonios de represaliados alicantinos por el franquismo se reúnen enRojos, un documental promovido por la Asociación de Víctimas 17 de Noviembre, que se estrena este fin de semana en Orihuela (Alicante).

Los Rojos son, en palabras de la

productora del documental y secretaria del colectivo, Amparo Pérez,

quienes combatieron al franquismo en la Guerra Civil y durante la

posguerra, y entre ellos se cuentan “guerrilleros, maestros

republicanos, prisioneros de los campos de concentración, exiliados y

brigadistas”. El reportaje es un resumen de una serie más amplia de documentales en

los que también se rinde homenaje al poeta Miguel Hernández como una

víctima más y, aunque se centra en Orihuela, la ciudad de Alicante

también ocupa un lugar destacado en el metraje como “el último reducto republicano”.

De hecho, en 1939 zarpó del puerto de esta ciudad el carguero inglés Stanbrook, con el que partieron los últimos exiliados republicanos rumbo a Orán (Argelia).

En este barco, con apenas cuatro años de edad, viajaba Helia González

junto a su familia, quien recuerda que la misma tarde en que su padre,

el republicano Nazario González Monteagudo, “llegó del frente, nos

fuimos para elStanbrook“. “Recuerdo que el capitán me cogió en

brazos para cruzar la pasarela y subir al barco. Era un hombre que

parecía que estaba en todas partes, no se separaba de todos nosotros ni

un momento”, ha apuntado antes de añadir que al llegar a la costa

argelina lo primero que recuerda es “el olor del pan recién hecho”.

En el Stanbrook viajaba también

José Escudero Bernícola, un abogado oriolano que había sido gobernador

civil de la República en Salamanca, Zamora y Granada, y a quien

perseguían los franquistas. Su nieto, el escritor Paco Escudero,

participa en el documental leyendo una carta en la que su abuelo

describe la travesía hasta llegar al puerto de Orán.

Según afirma Amparo Pérez, en Rojos predomina la parte emocional de los relatos personales. Ha insistido en que se ha intentado ”dar una visión positiva” de las historias de los protagonistasya

que “algunos de ellos se mostraban agradecidos por las experiencias que

les había tocado vivir, por lo que habían aprendido” mientras que

“otros se sorprendían de haber sobrevivido a los campos de

concentración”. Además, “los que se exiliaron siempre fueron optimistas

porque valoraban que haber salido del país era una suerte enorme”, ha

agregado la realizadora.

MEMORIAS INÉDITAS DE ‘JALISCO’ ‘Testamento’ de un resistente

octubre 25, 2012

MEMORIAS INÉDITAS DE ‘JALISCO’. F. Fernández / León

El fallecido Pedro Juan Méndez ‘Jalisco’ dejó escrito un esbozo de memorias que desvela La Crónica

Recuerdo, cuando todavía era un niño,

haber visto a los primeros republicanos asesinados y abandonados al

borde de la carretera. Esta marca del crimen ha perpetuado mis recuerdos

que se convirtió en odio a los protagonistas”.

“Mientras Arsenio Juan (su padre) luchaba

en Asturias las hordas fascistas habían saqueado la casa varias veces,

unas los grupos fascistas de Vega de Espinareda, otras los de Cubillos y

Cortiguera. Esta violencia y agresión fue el cotidiano de mi niñez que

me ha traumatizado igual que a mi hermano y a mi madre. Mi identidad era

esa, represión fascista, así se fue forjando en mi espíritu la rebeldía

contra tanta injusticia”.

Son dos de los párrafos del esbozo de

memorias del maquis berciano Pedro Juan Méndez, Jalisco, apenas 10

folios en los que marca las líneas generales de lo que deberían ser unas

memorias que ya no escribirá pues falleció en Cacabelos, donde residía,

después de una larga y penosa enfermedad que puso un cruel colofón a

una vida no menos dura. Estos apuntes biográficos los conserva uno de

los bercianos que más ha investigado el fenómeno del maquis en aquella

comarca, Santiago Macías, también uno de los fundadores de la Asociación

para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Jalisco era uno de los últimos

guerrilleros vivos de la mítica partida de Manuel Girón Bazán, al irse

él ya solo vive Quico, residente la mayor parte del tiempo en tierras

del Mediterráneo.

En las escasas reseñas que vieron la luz a

su muerte se incidía en un aspecto, cómo le marcó la muerte de su

padre, también asesinado, y que completa lo que ya apunta en los dos

párrafos ya recogidos. En este esbozo de memorias está presente esa

trágica desaparición. Recuerda como su madre acudió a familiares

residentes en Burgos y bien relacionados con el Régimen buscando evitar

la muerte de su marido, el padre de Jalisco, preso en San Marcos. Una

historia que recuerda mucho a la de Leopoldo Panero pero con un final

muy diferente pues la madre del poeta logró la libertad para su hijo, la

madre de Jalisco tuvo mucho peor suerte. “Al caer Asturias, donde él

combatía, estuvo preso primero en Gijón y después en León. Procesado, le

han condenado a muerte. Ante tal evidencia, mi madre pidió ayuda a sus

familiares que vivían en Burgos y eran adictos al régimen franquista,

para ver si su influencia podía salvarle de la muerte. Estos hicieron

grandes elogios al humanismo de Franco pero no han movido ni un dedo por

salvar a mi padre del fusilamiento. Quizás más bien han contribuido con

su sarcasmo de que al fin y al cabo era un rojillo peligroso. (…) Así

fue juzgado y ejecutado en el Polígono de Tiro de León el 19 de agosto

de1939”.

Pedro Juan Méndez, nacido el 17 de

diciembre de 1928 en Sancedo, tenía entonces 10 años y, como ha contado

en los párrafos reseñados, marcaron su trayectoria vital. Pese a su

corta edad apunta en una nota entre paréntesis de quien le mecanografió

las memorias que “en esta incertidumbre de huérfano era creciente su

curiosidad por las causas que había dado su padre la vida, como tantos

huérfanos más el antifranquismo era ya una condición impuesta por

habérseles escogido como víctimas”.

Y en esa búsqueda recuerda Pedro Juan

Méndez como antes de cumplir veinte años fue entrando en contacto con la

resistencia antifranquista, comenta que era difícil conectar con la

oposición por la represión existente pero, señala, “se perfilaba entre

los antifascistas las sutiles coincidencias y afinidades aunque aún no

eran públicas”. Hasta que ya logró entrar en contacto con la guerrilla.

“Hacia 1948 pude tomar contacto con una de las guerrillas que vivían y

operaban en el Bierzo. Los guerrilleros que conocí en esa ocasión

fueron: Alfonso ‘Pájaro’, El Gasta, Orozco y Quico. En un segundo

encuentro conocí a Travesado y Chapa (…) Para no caer en manos de la

policía, el 27 de octubre de 1948 me incorporé a las guerrillas. Mi

primer paradero fue en casa de Gloria, Carracedo. Quedamos dos meses por

El Bierzo y en diciembre fuimos hacia Cabrera, en donde conocí a Girón y

su guerrilla, compuesta por Alida, Cardeña, El Bailarín, Enrique El

chaval y Orozco ”.

Narra después como él se fue hacia

Galicia y algunas bajas en el grupo que se fue hacia El Bierzo “por la

traición de Pedro el de Berlanga en Ocero. Cayeron Alfonso y Orozco, la

muerte de Alfonso me afectó mucho, ya que había sido uno de los primeros

compañeros que conocí”.

Va relatando Jalisco otros pasajes

repletos de muertes, de infiltrados —“Antonio el de Verín y Saúl nos

buscaban, Antonio llevaba largo tiempo ausente y se le creía muerto.

Tanto él como Saúl hemos considerado más tarde que hacían parte del

engranaje de infiltración del enemigo que nos había ocasionado muchas

caídas”—, de sabotajes, de operaciones, de emboscadas, de refriegas, de

hechos que forman parte de la historia de la guerrilla —“es después del

tiroteo de Corporales que nos llegaron varias noticias de José Cañueto

en su desesperada búsqueda para incorporarse con nosotros, tema de

engaño y de traición, como se vio más tarde ante el asesinato de nuestro

entrañable compañero Girón—”, y un largo etcétera.

Es duro con Cañueto con frases como “para

perfeccionar su crimen no tuvo escrúpulo en asesinar a dos de sus

vecinos” o “su cobardía llega hasta a asesinar a Girón por la espalda,

porque quizás le temblase el pulso la mirada de frente”.

Y llegó después la huida a Francia “con

los tres que me han acompañado, Travesado, Manolo y Quico”. Remata su

esbozo de memorias reafirmando sus convicciones, su lucha por “la

libertad, la paz y la justicia social. Es esa identidad de la que me

siento partícipe y deseo serle siempre digno”.

- Pienso que este pequeño esbozo de mi

vida y de mis razones de guerrillero pueden completar los argumentos

históricos que hacen por su parte mis compañeros Manolo y Quico; escribe

Jalisco antes de firmar sus memorias en julio de 1987. No las acabó. Ya

no las acabará.

No se trata ahora que se ha ido de ir

desmenuzando cada linea. Ya hay investigaciones muy serias como las de

Secundino Serrano en sus libros y ponencia, como las de Santiago Macías

en ‘El monte o la muerte’, las de Daniel Álvarez e Inaki Pinedo en el

documental ‘El hombre que murió dos veces’, la novela de Carlos Reigosa

‘La agonía del León’ y tantas otras. Se trata de dejar constancia de las

reflexiones y los recuerdos de un huérfano, un rebelde, un guerrillero,

un exiliado y un luchador, todo en uno solo: Jalisco. Y el protagonista

de una bella historia de amor que tuvo un paréntesis de más de medio

siglo, los que iban desde que el joven tuvo que tirarse al monte hasta

que el viejo regresó del exilio y se reencontró con su antigua novia,

como recordaba el ‘chascarrillo’ de este periódico cuando él se fue.

http://lacronicadeleon.es/2012/10/21/vivir/testamento-de-un-resistente-164068.htm

Be Sociable, Share!

La matrona de los exiliados…

octubre 25, 2012Elisabeth Eidenbenz, una joven maestra suiza, ayudó a nacer a 597 niños entre 1939 y 1944, la mayoría hijos de exiliados republicanos que permanecían en campos de concentración en Francia, entre 1939 y 1944.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 20/10/2012

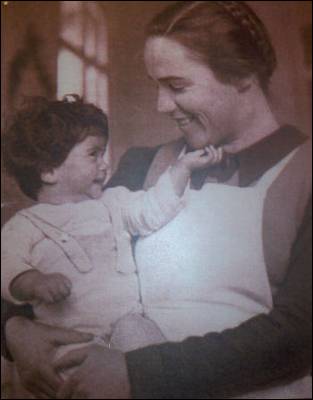

Elisabeth sostiene en brazos a un niño nacido en la maternidad. Imagen cedida por la asociación ‘També hi son’.

En mitad de la desolación de los campos de concentración del sur de Francia, donde se hacinaban los cerca de 500.000 republicanos españoles que atravesaron la frontera de los Pirineos,

hubo una joven maestra suiza que se dedicó a buscar y recoger a las

mujeres embarazadas. Elisabeth Eidenbenz, que así se llamaba la joven,

había llegado a España el 24 de abril de 1937 como enfermera voluntaria

de la Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra y se había marchado

junto a los exiliados al sureste de Francia, cuando cayó la República.

Allí buscó un lugar donde crear una maternidad. Lo encontró en un

antiguo palacete abandonado en la pequeña ciudad de Elna, donde fundó un espacio de paz y humanidad en medio de una Europa en guerra en el que nacieron 597 niños.

La mayoría, hijos de exiliados republicanos que se encontraban en los

campos de concentración de Francia, aunque también fueron atendidas

madres judías que huían de los nazis.

“Era el mes de abril y por los altavoces

del campo informaron de que Franco había ganado la guerra –relata Remei

Oliva en el libro de la historiadora Assumpta Montellà La maternidad de Elna–

ya hacía meses que estábamos rodeados de alambres, vigilados como

criminales y mal alimentados. La sarna, el polvo y la arena fina se

colaban por todas partes, la ropa, la comida, los ojos (…). Yo no quería que mi hijo naciera en estas condiciones. Tenía

miedo de que no sobreviviera. Había visto con mis ojos cómo morían los

hijos de otras mujeres”. La mortalidad infantil en los campos de

concentración del sur de Francia superaba el 90%.

“En la enfermería me informaron de la

apertura inminente de una maternidad para los refugiados. Se encargaba

de todo una mujer muy joven, extranjera, pero no era francesa. La había

visto alguna vez hablando con mujeres embarazadas. Llevaba un delantal blanco y siempre iba muy limpia,

con el pelo largo recogido en una trenza replegada en un moño. Le

llamaban la señorita Isabel”, prosigue Remei Oliva. El 7 de diciembre de

1939 nació el primer bebé en la recién creada maternidad. Su nombre:

José Molina.

A José Molina le siguieron una larga

lista de niños de republicanos exiliados. Adela Aguado, Alberto Álvarez,

Azucena Baquero, Faustino Bretos, etc. Entre ellos, Celia García, que

nació el 14 de febrero de 1941 y permaneció en la maternidad hasta abril

de 1944, cuando soldados de la Alemania nazi clausuraron la

institución. Celia, recuerda para Público desde su casa en Perpiñán lo que significó la pequeña isla de paz de Elisabeth Eidenbenz.

“En la maternidad no había judíos ni cristianos. Todos eran iguales”, recuerda Celia, quien nació allí en el año 1941

“Mi madre me contaba que cuando acudió a la maternidad fue maravilloso. Siempre decía que allí fue recibida como una persona y no como un animal,

que era como se había sentido hasta el momento en Francia. Allí las

madres estaban unidas y todas eran iguales. No había ni blancos, ni

negros, ni judíos, ni cristianos. Todos iguales”, recuerda Celia, que

señala que la maternidad es uno de los lugares más importantes de su

vida, ya que fue en sus jardines donde vio por primera vez a su padre

con tres años de edad.

Marruecos, el paritorio

La maternidad estaba instalada en un

palacete de tres pisos construido en 1900. Un espacio de tranquilidad y

relativo confort que contrastaba con la Europa de destrucción de la

época. El espacio disponía de aproximadamente 50 camas, distribuidas por

habitaciones de entre cuatro y ocho camas cada una. La mayoría de estas

habitaciones habían sido bautizadas con nombres de ciudades españolas:

Barcelona, Bilbao, Madrid, Santander, Sevilla y Zaragoza. El paritorio se llamaba Marruecos.